Permasalahan terbesar Bangsa Indonesia saat ini adalah kurangnya orang yang mampu olah rasa dan olah hati (keimanan), bukan kurang olah pikir (pintar).

Sudah banyak orang Indonesia yang pintar olah pikir, jumlah yang buta huruf makin menurun, jumlah Doktor (S3) makin banyak, dan jumlah penerima beasiswa S2-S3 ke luar negeri semakin bertambah, tetapi karena tidak disertai pendidikan olah rasa yang baik, maka orang-orang pintar itu hanya mengandalkan kepintarannya, tidak mengandalkan hati nuraninya, dan empati sosialnya sungguh minimalis.

Kepintarannya bersifat individual, hanya untuk meraih kepentingan pribadi, tanpa menghadirkan manfaat bagi sesama dan orang banyak. Inilah potret wong pinter keblinger.

Olah Rasa adalah Koentji

UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (1) mengamanatkan: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

Dalam pasal UU Sisdiknas tersebut ditandaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah memprioritaskan soal iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. Artinya, pemerintah sadar betul jika karakter adalah fondasi penting dalam tatanan hidup dan kehidupan. Nah, sekolah seharusnya punya peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Pertanyaannya: sudahkah sekolah-sekolah di Indonesia mampu mewujudkan cita-cita pendidikan ini? Entahlah.

Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, mengajarkan tentang filosofi pendidikan karakter, yakni: olah hati (etika), olah pikir (literasi), olah karsa (estetika), dan olah raga (kinestetik). Dari filosofi itu diharapkan muncul nilai-nilai karakter siswa, dimulai dari religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, nasionalis, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Nilai-nilai karakter yang diharapkan muncul dari filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara itu nantinya akan mengkristalisasi menjadi lima nilai utama karakter, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Hasil dari proses tadi adalah individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat (olah pikir), individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa (olah hati), individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan (olah rasa dan karsa), serta individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara (olah raga).

Pendidikan adalah suatu proses yang membuat seseorang dari tidak mengerti menjadi mengerti. Suatu rentetan dialektika dari olah rasa, olah pikir, dan olah raga, sehingga menghasilkan suatu out put peradaban serta pengetahuan. Olah rasa menjadikan manusia menjadi pribadi yang bijaksana, rendah hati, dan memiliki empati. Olah pikir menjadikan manusia menjadi insan yang cerdas, pintar, dan memiliki visi. Sementara olah raga membuat seseorang menjadi sehat serta kuat secara fisik, yang tentunya akan berpengaruh kepada kejiwaan (psikis).

Ajaran spiritual Nusantara mengajarkan soal kemampuan olah rasa. Olah rasa akan menumbuhkan sikap tidak membenci, iri dengki, ataupun pembenaran, membentuk pribadi yang istikamah berjalan di dalam kebenaran, saling tepa slira, bertenggang rasa atau saling memahami. Olah rasa akan menciptakan kontrol pengelolaan pikiran melalui jiwa. Melalui rasa yang bersumber dari hati nurani.

Olah rasa mengasah untuk membedakan mana yang baik dan buruk, komitmen dan profesionalitas terhadap tugas dan pekerjaan, serta siap dan tidak kagetan menghadapi perbedaan. Dus, pendidikan berbasis olah rasa akan memunculkan ketenangan, ketelitian, kesabaran, eling lan waspada, lapang dada, dan bijaksana.

Mendidik karakter itu tidak sama dengan mendidik pikiran. Mendidik karakter itu mendidik rasa. Harus menyentuh rasa. Kurikulum pendidikan rasa itu ya hidup dan kehidupan itu sendiri. Kurikulumnya luas dan terbuka. Peserta didik harus sering diajak merasakan sesuatu, keluar kelas, turun ke lapangan, ke masyarakat. Karena di kelas tempatnya teori, bukan kenyataan. Kelas itu lebih banyak berkutat dalam ide, bukan kenyataan.

Pembelajaran itu harus lebih banyak bergumul, hanyut pada kenyataan hidup. Peserta didik harus menjalani sebagaimana petuah RMP. Sosrokartono, “Sinau ngraosake lan nyumerepi tunggalipun manungsa, tunggalipun rasa, tunggalipun asal lan maksudipun ngagesang (Perlu belajar ikut merasakan dan mengetahui bahwa manusia itu satu, rasa itu satu, berasal dari tempat yang sama, dan belajar memahami arti dari tujuan hidup).”

Pendidikan karakter, olah rasa, sebaiknya berbasis budaya. Pendidikan berbasiskan budaya mampu mengolah cipta, rasa, dan karsa anak. Apakah para guru sudah mengambil dan menerapkan nilai adiluhung kebudayaan itu? Sudahkah guru-guru meneladani nilai-nilai pendidikan yang sejatinya ada di dalam berbagai warisan budaya, baik berupa warisan tertulis, lisan, maupun artefak arkeologis?

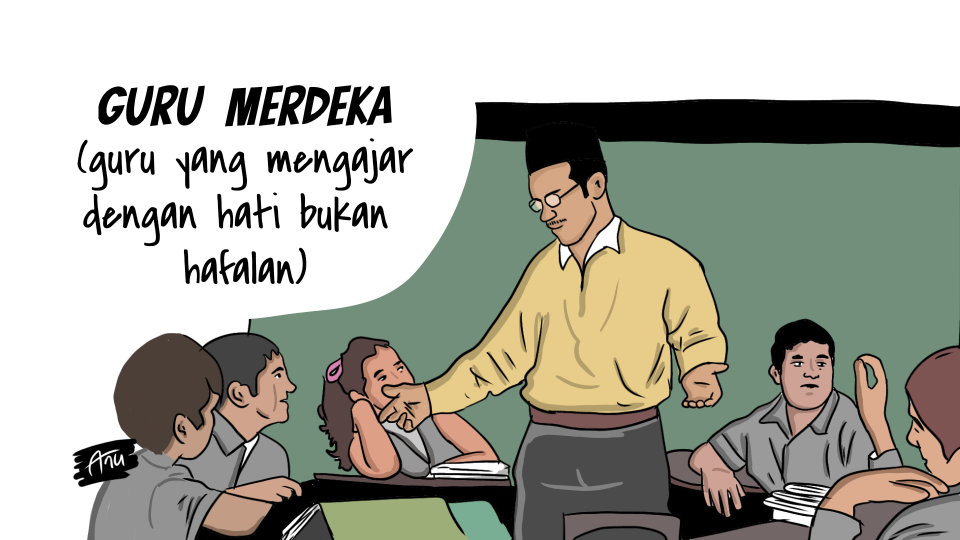

Di sinilah, yang menurut penulis, para pendidik perlu melakukan banyak kreasi dan inovasi mendesain kurikulum kehidupan untuk pendidikan rasa penidikan karakter, sehingga tujuan pendidikan nasional untuk menciptakan sebuah bangsa yang beradab dan berperadaban tinggi bisa terwujud. Untuk membangun aspek kemanusiaan peserta didik, seorang guru harus mampu menciptakan iklim pembelajaran di kelas yang kondusif dengan menerapkan model-model pembelajaran yang menantang siswa berpikir kritis dan kreatif.

Lewat sekolah, siswa diajarkan rasa saling menghormati dan mencintai perbedaan dalam segala bidang, baik dengan teman, guru, dan masyarakat sekitar. Siswa tidak cukup hanya menerima perbedaan, tetapi lebih penting lagi mencintai kebersamaan dalam perbedaan. Guru tidak dibatasi waktu dan tempat dalam mendidik siswa, sebagaimana orang tua mengajar dan mendidik anaknya. Tempat pendidikannya tidak terbatas hanya di dalam ruang-ruang kelas saja, bisa di museum, galeri-galeri seni, alam terbuka, dan di hidup dan kehidupan masyarakat nyata.

Dunia ini, kehidupan ini, adalah sekolahnya manusia, senyatanya sekolah tanpa bangku dan kurikulum. Sekolah yang tidak hanya mencetak manusia-manusia kelas (class men) dan homo academicus pemuja kredensialisme gelar dan ranking, sebagaimana sistem sekolah ala Barat—hasil inisiasi secara sistematis sejak era Revolusi Industri lalu terstandarisasi pada era Ratu Victoria memerintah Imperium Britania Raya. Di mana pun seorang guru berada, dia harus sanggup memainkan perannya sebagai seorang pendidik sejati—gurunya manusia—tidak terpenjara oleh beban jam pengajaran di sekolah yang terbatas dan office hours banget.

Seorang guru wajib mengajarkan dan membentuk adab; mengajarkan ilmu rasa dulu sebelum ilmu. Ilmu yang mengandung adab, mengandung rasa akan membuat seseorang menggunakan ilmunya untuk kebaikan, mengabdi, dan beramal baik (darma) untuk sesamanya. Ilmu dan adab merupakan dua sejoli yang tidak boleh dipisahkan. Seseorang tidak akan mencapai kemuliaan dengan salah satu macam ilmu selama dia tidak menghiasi amalnya dengan adab dari hasil olah rasa.

Berilmu tanpa adab adalah dimurkai (al-maghdhubi alaihim), sementara beradab tanpa ilmu adalah kesesatan (al-dhallin). Adab dari hasil olah rasalah yang membuat ilmu bermanfaat (nafi’), sementara ilmu yang manfaat akan membawa ke jalan yang lurus, bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan yang sesat.