Media massa seharusnya mendidik dan mencerahkan, bukan memecah dan memprovokasi. Tapi kini, banyak media justru menjadikan konflik sebagai komoditas paling laku di ruang publik.

Oleh: Redaksi Samudrafakta

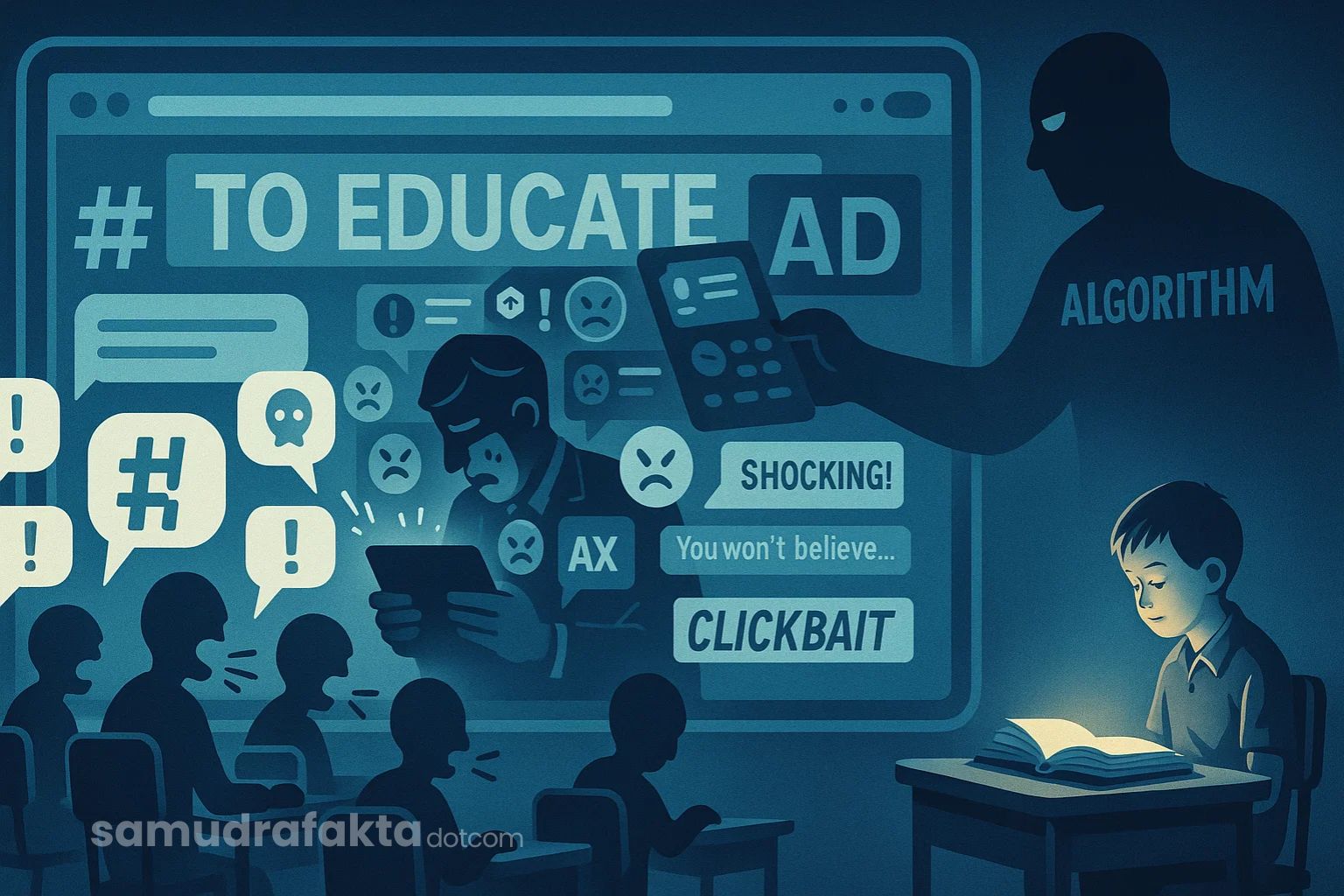

Salah satu fungsi klasik media massa, sebagaimana ditegaskan Harold D. Lasswell dalam teori fungsionalisme komunikasinya (1948), adalah to educate the public — mendidik masyarakat melalui informasi yang akurat, bernilai, dan mencerahkan.

Bersama fungsi lainnya — to inform, to entertain, dan to persuade — fungsi edukatif ini menjadi jantung moral keberadaan media. Namun, dalam realitas hari ini, media kita seperti melupakan “jiwa” itu. Alih-alih mencerdaskan, ia sering kali memprovokasi. Alih-alih menjadi ruang belajar publik, ia berubah menjadi arena pertengkaran nasional.

Media sebagai Agen Sosialisasi Pengetahuan

Dalam kerangka sosiologi komunikasi, media massa berperan sebagai agen sosialisasi nilai dan pengetahuan. Melalui konsep agenda-setting (McCombs & Shaw, 1972), media bukan hanya menyampaikan isu, tetapi juga menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Fungsi edukatif muncul saat media memandu masyarakat memahami kompleksitas peristiwa — bukan sekadar memanaskannya.

Teori uses and gratifications (Blumler & Katz, 1974) bahkan menempatkan audiens sebagai pihak aktif yang mencari informasi untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Namun, semua teori ini runtuh ketika media lebih sibuk mencari clicks ketimbang clarity, lebih peduli pada sensasi ketimbang substansi.

Krisis Etika dan Ekonomi di Balik Pemberitaan

Kita hidup di zaman attention economy, di mana perhatian publik adalah komoditas. Di sinilah letak kemerosotan fungsi edukatif media.

Algoritma memaksa redaksi mengejar keterlibatan emosional — bukan kebenaran. Judul dibuat provokatif, diksi dibelokkan, framing disusun untuk menciptakan kubu. Akibatnya, publik tidak diajak berpikir, tetapi diadu keyakinannya.

Media yang seharusnya menjadi “sekolah akal sehat” berubah menjadi “pasar gaduh”.

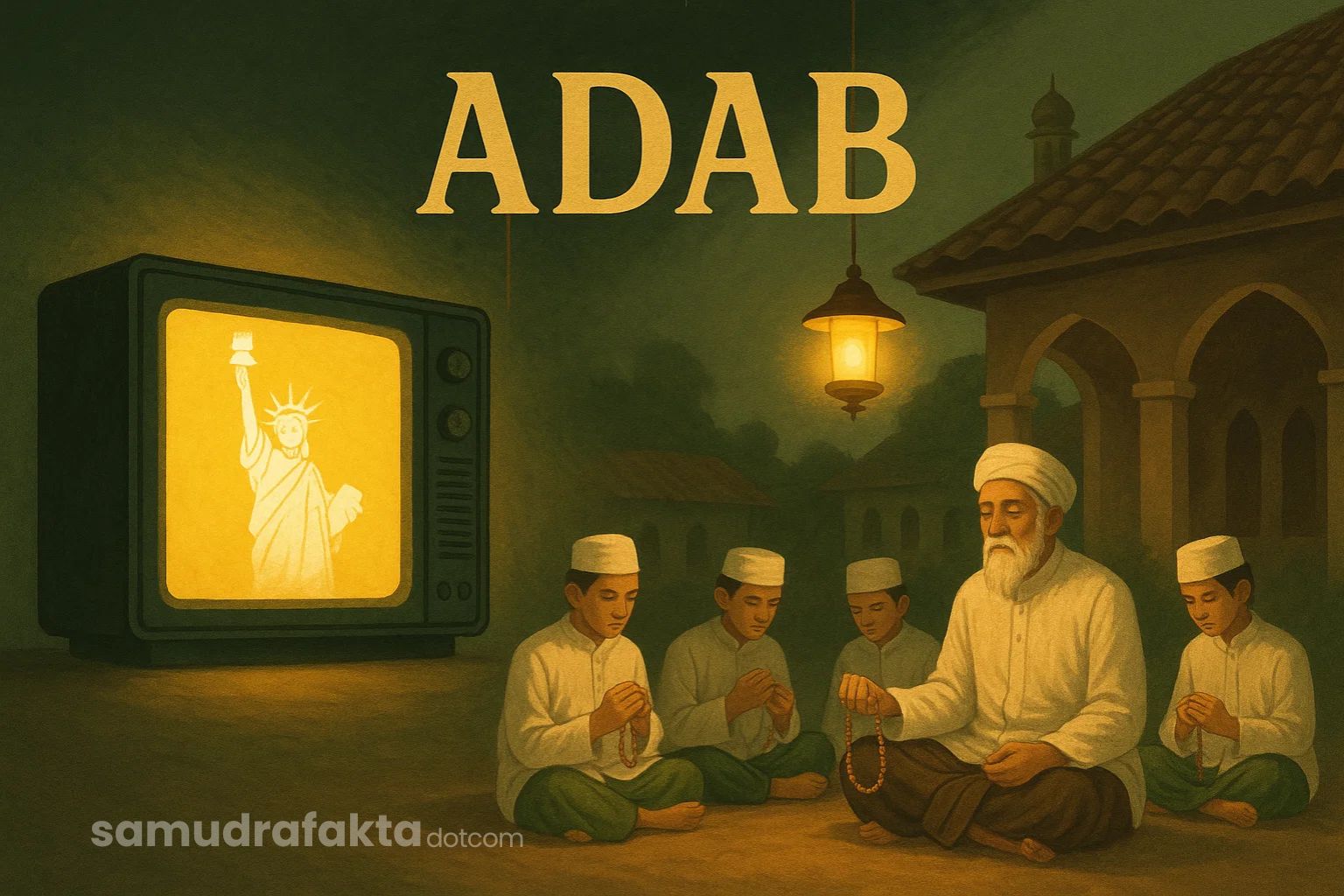

Fenomena ini kian parah di Indonesia, di mana batas antara jurnalisme dan konten semakin kabur. Banyak media besar tergoda menjadi pengulang narasi media sosial, bukannya penyaringnya.

Tayangan debat politik di layar kaca lebih banyak menampilkan “kompetisi teriak”, bukan “kompetisi gagasan”. Di ruang digital, banyak portal berita berlomba memproduksi “amunisi konflik”, karena konflik menaikkan trafik.

Catatan Kritis: Saat Media Kehilangan Misi Kebudayaan

Media yang sehat seharusnya menjadi cermin kebudayaan, bukan senjata politik. Tapi kini, nilai-nilai luhur seperti adab, empati, dan tanggung jawab sosial tersingkir oleh logika kapital digital. Ketika jurnalisme kehilangan kesabaran epistemologisnya — kesabaran untuk menelusuri, memverifikasi, dan menjelaskan — maka yang lahir adalah “fast news, shallow minds.”

Inilah paradoks zaman informasi: semakin banyak yang tahu, semakin sedikit yang mengerti. Media seolah tak lagi mendidik, karena ia sendiri tidak mau belajar.

Saatnya Media ‘Bertobat’

Tugas media bukan membuat publik terbelah, melainkan membuatnya tercerahkan. Ia bukan hanya penyampai berita, tetapi juga penata nalar publik. Dalam konteks bangsa yang tengah mencari arah di tengah polarisasi sosial dan krisis kepercayaan, jurnalisme edukatif bukan kemewahan — melainkan keharusan moral.